Die KI als Brückenbauerin: Zwei Familiensagas im Vergleich

Wir alle kennen Udo Jürgens’ Familiensaga „Der Mann mit dem Fagott“, die die Geschichte der Familie Bockelmann/Jürgens über drei Generationen und große historische Umbrüche hinweg erzählt. Weniger bekannt ist die Apsenchronik, die das Leben des Musikers Johann August von Hagen (geb. 1786) und seiner Nachfahren dokumentiert. [Video]

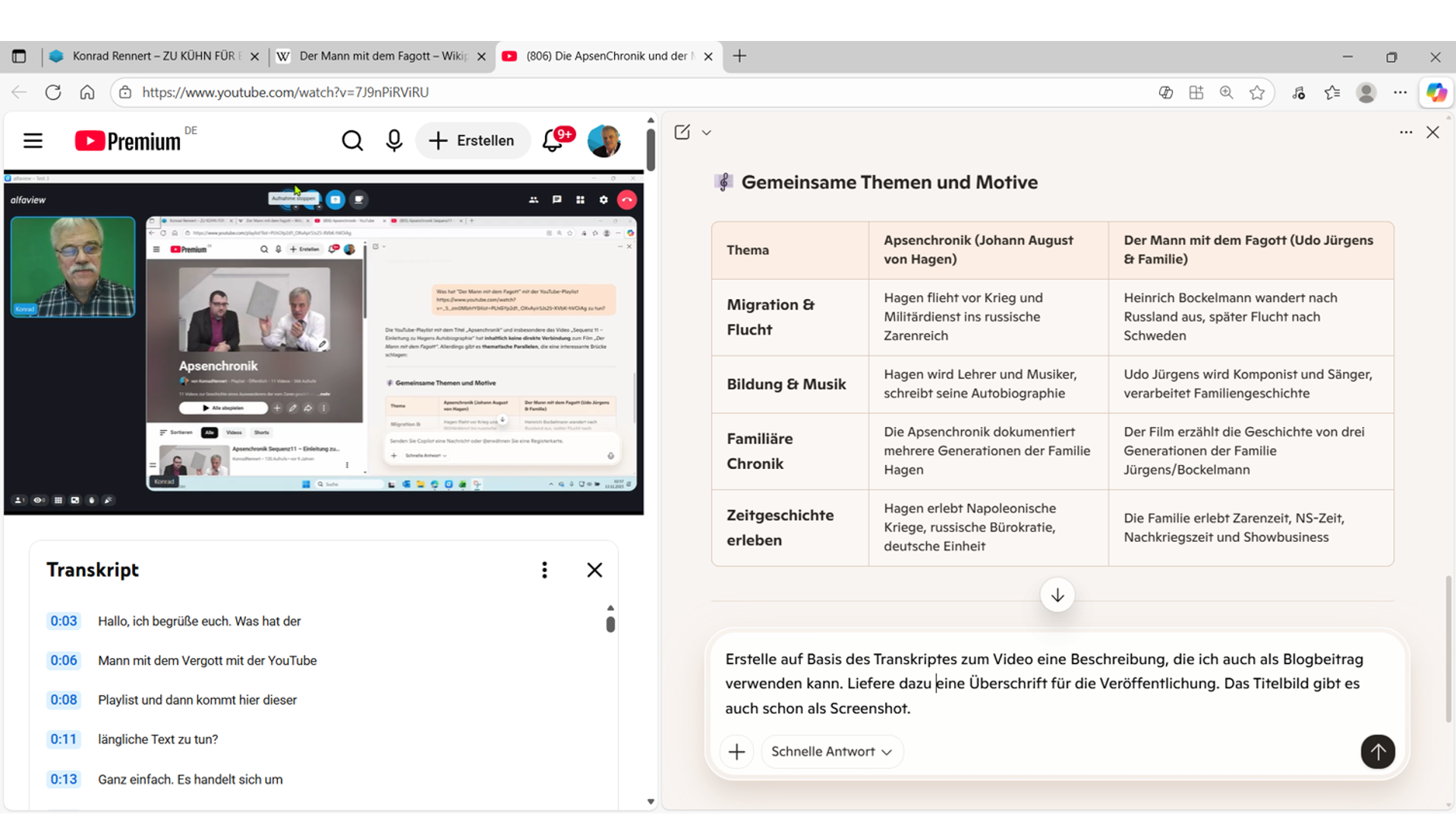

Auf den ersten Blick zwei völlig unterschiedliche Epochen und Schicksale. Doch wie sich zeigt, schafft die Künstliche Intelligenz (KI) hier eine faszinierende Verbindung, indem sie die gemeinsamen Themen der beiden Chroniken herausfiltert. Im Zentrum stehen Migration, Musik und das Erleben von Weltgeschichte.

Abschnitt 1: Zwei Geschichten, die im Osten beginnen

Sowohl in der Geschichte von Udo Jürgens’ Vorfahren als auch in der Apsenchronik spielt das Russische Zarenreich eine zentrale Rolle – und das Motiv der Migration nach Osten ist entscheidend:

- Der Mann mit dem Fagott: Großvater Heinrich Bockelmann wandert Ende des 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Bremen aus. Inspiriert durch einen Fagottspieler, zieht es ihn nach Russland, wo er zum Bankier des Zaren aufsteigt, bis der Erste Weltkrieg und die Revolution seine Träume beenden und ihn zur Flucht zwingen.

- Die Apsenchronik: Johann August von Hagen (geb. 1786 in Pirna, Sachsen) flieht bereits 1809 vor den Napoleonischen Kriegen und dem drohenden Militärdienst. Sein Zufluchtsort? Das Baltikum (das damals zu Russland gehörte), wo er als Lehrer, Komponist und Organist arbeitet und später durch Verdienstadel (1856) eine Pension erhält – ein wichtiges Detail, das im Video hervorgehoben wird.

Die KI erkannte blitzschnell: Beide Familien suchten im Osten ihr Glück und wurden von den großen geopolitischen Ereignissen – Zarensturz, Kriege, Revolution – hart getroffen.

Abschnitt 2: Musik, Wohlstand und der Preis der Geschichte

Das Transkript beleuchtet, wie tiefgreifend die Lebenswege von den politischen Strömungen beeinflusst wurden:

- Musik und Bildung: Von Hagen wurde Lehrer und Musiker; Udo Jürgens, sein später Nachfahre im Geiste, Komponist und Sänger. In beiden Chroniken ist die Musik der Anker, das verbindende Element.

- Der Aufstieg und Fall der Oberschicht: Die Apsenchronik beschreibt, wie von Hagens Nachkommen, die zur zaristischen Oberschicht gehörten, durch Ingenieurswesen, Industrie und Handel – etwa als Generalvertreter deutscher Chemiekonzerne (Absen) – zu mehrfachen Millionären wurden. Doch die Oktoberrevolution (die von Hagen selbst nicht mehr erlebte) ließ sie verarmen und zwang seine Enkel zur Flucht. Diese Parallele zur Zarenzeit, die im Film von Heinrich Bockelmann erlebt wird, ist frappierend.

- Die Korrektur der KI: Im Video wird die anfängliche Verwirrung um die „Deutsche Einheit“ (1989/90) thematisiert. Die KI-Analyse korrigiert sich im Grunde selbst, indem sie auf die tatsächliche Deutsche Reichsgründung 1871 verweist, die von Hagen noch sechs Jahre miterlebte – ein weiteres Beispiel dafür, wie Familiengeschichten stets im Spannungsfeld der Weltgeschichte stehen.

Fazit: Chroniken als Spiegel der Zeit

Die Analyse zeigt, dass „Der Mann mit dem Fagott“ und die „Apsenchronik“ mehr sind als bloße Familienerzählungen. Sie sind Generationenchroniken, die uns lehren, dass das Streben nach Glück, die Flucht vor Konflikten und die Rolle der Musik universelle Motive im europäischen Raum des 19. und 20. Jahrhunderts sind.

Die KI fungiert hier als Archivar, die nicht nur Fakten, sondern auch die thematische Kohärenz zwischen einem autobiografischen Film und einer geerbten Familienchronik freilegt. Sie bestätigt damit die Kernbotschaft des Videos: Obwohl die Geschichten nicht direkt ineinandergreifen, bieten die thematischen Parallelen eine interessante Brücke.